日本ナレッジ・マネジメント学会アート部会

第 24 回 KMSJ アート部会研究報告書

テーマ:日本型経営文化に関する研究課題について(草稿)

1.はじめに

本部会は 2008 年 7 月に発足し、以来日本の伝統文化である芸道や武道の歴史から学ぶ日本伝統文化の知について研究を重ねてきた。 本部会の研究目的は、「グローバリゼーションが進展する今日の企業経営環境において、日本企業が自らの特質を活かして世界市場で生き延び続けるためには、 日本人が有史以来伝承してきた土俗的伝統文 化や渡来文化の学習により花開いた日本伝統文化の芸道や武道の価値と有用性を再認識し、日本伝統文 化の特性を活かした日本型経営が日本企業の強みとなり得る」という仮説に立脚し、仮説検証型の研究 を行うことにある。

本部会の研究対象は、芸道では歌道、茶道、能楽道、歌舞伎道、花道、香道、書道とし、また武道では武士道、弓道、柔道、合気道、相撲道とし、このほか禅 宗、日本神道、日本美術、日本建築、やきも の、日本音楽、メディアなど日本伝統文化の背景領域や周辺領域にも研究対象を広げた。

本部会発足から今日までの 3 年間は、上記各研究対象の歴史と知を深堀することにより各日本伝統文 化の特性を整理し、企業経営への応用視点を考察した基礎研究期であった。

今後の研究では、これら基礎研究の成果を踏まえ、芸道や武道など日本伝統文化の特性を活かした日 本型経営を行っている企業のケース研究を行い、グローバリゼーション時代においては、日本伝統文化 の特性を活かした日本型経営が日本企業の強みになり得るという仮説を検証したい。

2.基礎研究の成果

本部会における基礎研究では、以下の成果が得られた。

(1)芸道の始まりと特性 日本の芸道は、奈良時代には和歌・連歌道が公家の遊興として始まり、平安時代に公家の和歌・連歌

において書道の原型となる「三筆」「三跡」「仮名」が成立した。また、室町時代に香道が公家の嗜みや 遊興として始まり、茶道、花道、能楽道が武家の持て成しや遊興として始まった。

これら芸道の共通項は、仏教・儒教など中国伝来宗教の影響が見られることである。奈良時代に天台 宗開祖最澄が唐から持ち込んだ座禅の教義である「空(清浄)の体感」や鎌倉時代に曹洞宗開祖道元が 宋で開眼した「心身解脱」などの精神が、和歌・連歌道の素朴美、調和美、幽玄や余韻、さらには有身 体を生み出したといえる。

1)和歌道・連歌道の始まりと特性

和歌道・連歌道は、奈良時代に公家の遊興や嗜みとして藤原定家らによる勅撰「万葉集(素朴美)」が詠まれたことを端緒に、平安時代には紀貫之らによる「古 今和歌集(調和美)」や「新古今和歌集(象徴美)」、紫式部による和歌集「源氏物語」等が生み出された。和歌道・連歌道は「幽玄の美」を極意とし、「宇宙 的無意識」(=禅の無分別)を極意とする江戸時代の俳諧道に繋がる。しかし、和歌道・連歌道は 家元「二条家」「京極家」「冷泉家」による秘事口伝が重視されたため公家層から大きく発展することは なかった。

2)茶道の始まりと特性

茶道は、鎌倉時代に禅宗寺院の「茶礼」として用いられたことを端緒に、室町時代には武家における「会所の茶」や茶室における「わび茶」、安土桃山時代には 諸大名における「政道の茶」や公家による「禁 中の茶」、明治時代には「数寄者の茶」、大正時代以降は家元による「学校茶道」等として発展した。千 利休が確立した茶道(わび茶)では、茶室に至る路地の景色や茶室を茶花、禅書、香道、茶道具により 演出する総合芸術へと昇華し、茶道の点前作法として位置+順序+動(序破急)の三要素が、表現作法 として三体(真行草)などの「形」が重要とされた。

3)花道の始まりと特性

花道は、仏教が伝来した飛鳥時代の仏前の供華(金具の蓮華)を起源とし、平安時代には浄土真宗の仏前供花(三尊式)、鎌倉時代には闘茶会・座敷飾の立花、 室町時代には武家の会所や書院の立花(たてばな)や村田珠光による茶室の「茶花」、安土桃山時代には諸大名弟宅の「立花(りっか)」、江戸時代に は諸大名城郭や宮中の「大立花」として発展した。花道は、室町時代に立花同朋衆立阿弥から京都六角 堂池坊専慶等家元による秘伝書伝承された。花道最古の秘伝書富阿弥の『仙伝抄』では、花道は「戒学 (善)」、「定学(不乱)」「慧学(道理による判断)」による不即不離とし、開く枝は慈悲、抱く枝は知恵、 右長は諸神、左短は諸仏、左右は衆人愛嬌であり、その大成には年来稽古が大事とした。また、家元池 坊家最古の秘伝書『専応口伝』では、花道の極意は「よき風体(細やかに、水ぎわ細く、素直にお挿した花)」であり、その大成には執心と稽古が大事とした。

4)能楽道の始まりと特性

能楽道は、平安時代に諸国神社や洛中洛外における田楽や猿楽を端緒に、室町時代には観阿弥・世阿弥親子により「大和猿楽(優雅)」や「夢幻能」が確立さ れ、その後は武家の式楽として江戸時代まで幕 府により保護された。世阿弥は多くの能伝書を著述し能楽の形式化に貢献した。中でも『風姿花伝』では能楽構成として「序破急」が、能楽の花は過程である 「稽古が大事」とした。また、『花道』では幽玄 とはただ美しく柔和なる体、すなわち「離見の見」を示し、藤原定家のいう「妖艶なる余韻」に通じるとした。さらに、『七十以後口伝』では最上位の花を「如 来花」、すなわち無駄なことはしない「無用の 境地(老境の悟り)」であるとした。

2)武道の始まりと特性

日本の武道は、奈良時代の記紀神話『古事記』における「国造り神話」どが相撲道の起源とされ、

平安時代に公家による宮廷儀式として始まった「礼射と貫徹の射」が弓術(古式弓道)の起源とされる。 室町時代後期に戦闘術「竹内流小具足腰の廻」が発祥し、安土桃山時代に武田家軍学書『甲陽軍艦』や 鍋島藩『葉隠』などの武士論が存在したが、江戸時代初期に宮本武蔵は剣術・兵法書『五輪の書』を著し武士道を大成した。明治時代には嘉納治五郎が「講道館 柔道」を大成した。昭和時代には柔道・剣道・ 弓道は中学正科目となり、敗戦により一時的に禁止されたが翌年には再開され今日に至っている。また、 昭和時代には合気道が植芝盛平により大成された。

これら武道の特性は、芸道と同じく精神的な背景として神道・仏教など宗教の影響が見られることである。相撲道は皇室神道の相撲節会(7 月)として、弓道は皇室神道の敬神の矢の祭事として行われた。 また、鎌倉北条氏は武士道と禅宗の関係性として、武士の単純性と禅の知識を廃した直覚性、武士の戦 闘状態と禅の修業の単純・直裁・自恃・克己性を指摘した。一方、柔道・剣道は宗教的影響よりも体育 +勝負+修身の切磋琢磨を目的とした。しかし、合気道は言霊+武産合気など古事記神話の言霊の気声・ 気息・気合に基づく気・心・体一如の境地など精神+武道が特徴である。

(1)相撲道の始まりと特性

相撲道は、奈良時代における記紀神話『古事記』の「国造り神話」や『日本書紀』の「野見宿禰と当麻蹴速の闘」が起源とされ、平安時代には天皇や公家の天覧 相撲や節会相撲が始まり、鎌倉時代には社 寺奉納相撲や武家の上覧相撲として、室町時代には見世物興行として、江戸時代には相撲専業勧進相撲 興行として、明治時代には国技相撲となり今日に至っている。

節会相撲では神が土俵に宿るとされ、土俵の屋根に吊るされた四色(青・赤・白・黒)の房は五穀豊 穣を意味し、力士の四股は天下国家の悪魔払いを意味した。仕切作法=力水(水の生命力)→塩蒔(清 め)→蹲踞(相手を敬う)→揉み手(夜露で手を清める)→手を左右に伸ばす(武器なし)→掌返す(勝 負で命落としても恨まない+神への儀礼を意味した。

また相撲道の意義は1力比べ、2ルール競技、3 相撲の型、相撲文化にある。

相撲の神様といわれた双葉山(昭和 2 年 3 月場所初土俵~昭和 20 年秋場所引退)「相撲の心」は、 1立った瞬間に十分な体制、2土俵上全機会を逸しない、3土俵上余計な動きしない、4思った瞬間に 技が出る⇒「心身一如」、5相手の身体的・精神的隙を体で体得⇒稽古で修練、6「シコリ」をつくらぬ、 7「基本の型」を体で消化である。

(2)弓道の始まりと特性

弓道は、奈良時代における皇室神道の神祇制度の「敬神の矢」が起源とされ、平安時代には公家の礼

射(古式弓道)+賭射として、鎌倉時代には武家の貫徹の射(弓術)として、室町時代には近代弓道の 小笠原家+日置家が天皇・公家の弓道師範として登場した。安土桃山時代の鉄砲伝来と共に弓の戦場での価値は消滅し、江戸時代には幕府の洋式戦闘術採用によ り弓術は消滅した。しかし、明治時代に学校 弓道が中学正規科目として再興し、昭和時代の第二次世界大戦の敗戦による一時的な学校弓道の禁止期 間を経て再開され、今日に至っている。

弓は縄文時代に狩猟の道具として、弥生時代に武器として使用されたことから、最も早く天皇家の神 事に採用された。古式弓道の礼射は礼儀として弓射、武射は武器としての弓射を意味した。

大和流五射六科は、五射(巻藁前・的前・遠矢前・差矢前・要前)+六科(1弓理(射術理論)、2射 礼(礼法・作法)、3弓法(弓矢の取扱い法)、4弓器(弓具の知識)、5弓工(弓具制作の方法)、6丹 心(心の訓練)である。

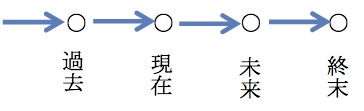

日置流正統弓道は、弓一射の内に、過去身→現在身→未来身の三世を引き交わし、理想の射道を求め併せ、この三世を正道において統一を成す理を求めるのであ り、永遠に続く人間の正しい生き方を求め ることとしている。

日本弓道連盟の射法八節(弓道段位基準)は、1足踏み(礼射系=一足開き、武射系=二足開き)、 2胴づくり、3弓構え(礼射系=正面の構え、武射系=斜面か正面の構え)、4打起し、5引き分け、6 会(大三・頬付け・口割り)、7離れ(大・中・小)、8残心である。

(3)柔道の始まりと特性

柔道は、室町時代の「竹内流小具足腰の廻」発祥(1532)が源流とされ、江戸時代には「起倒流柔術」(1637)、「関口柔新心流」(1648)、「直 心流柔道」(1721)や「天神真楊流」(1822)などの柔術が発祥 し、明治時代には嘉納治五郎がこれら柔術を習得すると共に「講道館柔道」(1882)を大成した。大正時 代には嘉納の IOC 委員就任により第 5 回ストックホルム・オリンピックから JUDO が始まり今日に至っ ている。

講道館柔道の原理=「心身の力を最も有効に使用する」→「精力善用」→「精力善用・自他共栄」(最 高目標)とし、柔道の目的=「体育(全身筋肉使う運動)」+「勝負(相手の力に逆らわず、相手の力を 利用して勝つ)」+「修心(知性+人格+節約+正義+公正+忍耐+礼儀+謙虚+正直+勇気+相手に対 する親切心)」としている。

(4)合気道の始まりと特性

合気道は、明治時代に植芝盛平が「起倒流柔術」(1902)+新陰流剣術を習得し、大正時代に京都大本教教祖出口王仁三郎に信服・私淑(1919)し、大 本教本宮内に『植芝塾』建設し、鎮魂帰神+言霊学+ 大東柔術+槍術等による「合気柔術」を開眼したことが起源である。

合気道5カ条(信条)は、1合気道は宇宙万世一系の大いなる道なり。総てを包含しつつ統合していく理念、2合気道は天地の授けし真理にして、根の国の活用 大切なり、3合気道は天地人和合の道と理 なり、4合気道は各自が適宜その他の道に従いつつ行じ大宇宙と一体となり完成す、5合気道は宇宙の 弥栄を無限大の完成に導く大愛の道なりである。

合気道とは、「△(イクムスビ)」+「○(タルムスビ)」+「□(タマツメムスビ)」⇒一体化して気 の流れとして円転してスミキル(言霊の気声・気息・気合に基づく気・心・体一如の境地)をいう。

3.重要参考図書の論点整理

日本型経営文化に関する研究課題を明らかにするため、家永三郎著『日本文化史第二版』及び林周二著『経営と文化』を重要参考図書として論点整理を行っ た。

1)家永三郎著『日本文化史第二版』の論点整理

(1)日本文化史の課題

以下の観点で日本文化の発達の歴史的なつながりを捉えるのが日本文化の課題。

1文化財の内容と特色

2その社会的な担い手

3文化的伝統の形成

4海外文化との交流

(2)日本文化史研究の手法

1文化史の真実を明らかにする

2過去の文化的伝統の中から、私たちが本当に誇りうるもの、今日の日本において依然として高い価値 を失っておらず、さらに明日の日本の発展のために、さらに広く世界人類の向上のために貢献しうるも

3その反対に日本民族の進歩を妨げてきたもの、今日および今後の私たちの努力によって一日も早く清 算されなければならないものを、的確に見分け、それぞれにふさわしい正当な位置づけを行うよう努力 しなければならない。

(3)原始社会の文化

・日本列島では数千年の原始社会(縄文時代)が続く

・無階級・無政府の社会

(4)古代君主制社会の文化

□紀元前 2 世紀前後(弥生時代)

・大陸から新しい生産技術の輸入により根本的な変革始まる=金属器の使用+水田耕作

・石器時代→(青銅器時代)→鉄器時代

・水田耕作→開墾・灌漑などのため聚落への集中が密→余剰物資の蓄積→労働力の大小強弱による富の 大小区別→階級的搾取関係の形成→政治的支配関係の形成

(5)律令社会の文化

□紀元後 4 世紀頃~7 世紀(古墳時代)

・大和政権による日本統一+諸国王は豪族として隷属→豪族(氏姓)

・農民・奴隷が社会階級 ・朝鮮半島へ進出し、新羅・百済の侵略・服属→大陸的工芸品・製陶技術の導入と漢字・陰陽・天文学 の知識導入

・仏教伝来(538)+遣隋使・遣唐使(894 まで)→「鎮守」の春(祈年)・秋(新嘗)の祭り→集団的 年中行事

(6)貴族社会の文化

□紀元後 8 世紀頃(奈良時代) ・太安万侶「古事記」編纂(712)、舎人親王ら「日本書紀」編纂(720)、東大寺大仏建立(752)→個 人の福徳・除災の祈り

・勅撰和歌集「万葉集」編纂⇒貴族文芸(文字で読む)→伝写と校合

□紀元後 9 世紀頃~12 世紀(平安時代) ・藤原氏摂政はじまる(858)→律令貴族社会→人の殺傷はしない

・最澄・空海入唐→最澄「天台宗」、空海「真言宗」開祖

・藤原道長政権握る(995)⇒紫式部『源氏物語』(1001 頃)←貴族の日常生活

・院政始まる(1086)

・平清盛太政大臣となる(1167)⇒琵琶法師語り物(『平家物語』(12 巻)⇔『源平盛衰記』(48 巻)← 平家一門の悲壮な滅亡 ・法然「浄土宗」開祖(1175)→口称念仏(阿弥陀仏)→万民平等福音⇒親鸞『歎異抄』(浄土宗の深化) ←絶対他力←人間性悪説

・源頼朝征夷大将軍となる(1192)→公家・武家二元的支配の開始→武士は殺傷を厭わない→道義的活力

(7)封建社会成長期の文化

□紀元後 13 世紀頃(鎌倉時代)

・運慶ら東大寺南大門金剛力士像つくる(1203)←写実的作品

・承久の乱(1221)→武家支配の優位→貴族文化の学習→伝統的文化と新興文化の二元対立

・栄西「臨済宗」(1191)→貴族・武士階層に歓迎→儒・仏・道三教一致「朱子学」研究(14 世紀頃)

・藤原俊成『古来風体抄』(1197)←歌論→日本独自の美学原理「幽玄」

・鴨長明『方丈記』(1212)+吉田兼好『徒然草』(1330)←哲学的随筆文

・慈円『愚管抄』(1220)←武家政治出現を仏教教学を交え歴史的説明(史論)

・道元「曹洞宗」開祖(1227)+『正法眼蔵』(国文→思想表現の日本化)→一切座禅→人間存在の絶対 的矛盾の克服

・日蓮「法華宗」開祖(1264)→口称(南無妙法蓮華経)→宗教を政治より高次元に置く

・伊勢神宮神官らによる『神道五部書』(13 世紀末)←民族神道の理論化

(8)封建社会確立期の文化

□紀元後 14 世紀~16 世紀(南北朝・室町時代・安土桃山時代)

・足利尊氏幕府開く(1338)→土地支配→主従の結合(御恩⇔奉公=軍忠⇔恩賞)→生産力向上

・観阿弥死す(1384)←観阿弥・世阿弥親子「猿楽能」大成←猿楽(雅楽)←大陸の俗楽

・竜安寺の石庭(純粋芸術への洗練)←足利義満金閣寺建立(1397)←古代貴族の浄土教庭園造り

・応仁の乱(1467)→戦国時代に突入→荘園体制の解体+土一揆→大名領国の形成→封建社会の完成

・一休死す(1481)

・織田信長足利幕府倒す(1573)→城郭+書院造り→障壁画+立花

・千利休死す(1591)←わび茶←数寄茶

・豊臣秀吉の刀狩(1591)→士農工商+封建支配体制の確立

(9)封建社会解体期の文化

□紀元後 17 世紀~19 世紀(江戸時代)

・徳川家康江戸幕府開く(1603)

・松尾芭蕉俳諧はじめる(1681)←宗祇民間連歌「地下連歌」完成←和歌古今伝授

・歌舞伎「仮名手本忠臣蔵」上演される(1748)

・寛政異学の禁により朱子学が官学となる(1790)

・喜多川歌麿死す(1805)

・日本開国(1858)

2)林 周二著『経営と文化』の論点整理

1)組織体の理解

・組織体の理解には、政経(合理・客観的)・文化(非合理・主観的)の両面からの複合的アプローチが重要

・文化の定義は「人が後天的な学習により社会から習得した一切のもの(物質生活・精神生活)」→社会 的遺伝

・企業体の文化介入→企業体の内部組織への介入=組織体文化+企業風土・社風文化・業界文化→企業 体の外部組織への介入=製品+サービス+パッケージ+商品名+ロゴ+社名+CI=企業イメージの形成 →企業の社会的責任=経済的責任+文化的責任

2)日本文化と経営

・律令国家→唐制、明治日本→欧米政治

・経済システムのマネ(日本式に換骨奪胎)=雑種型文化+雑 種型組織運営⇔純血型文化+純血型組織運営

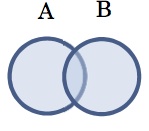

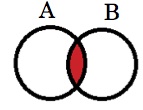

3)日本流経営における空間

・日本人の和:

⇒参加者全員の意思の最大公倍数

⇒参加者全員の意思の最大公倍数

・欧米人の交わり:

⇒参加者全員の意思の最大公約数

⇒参加者全員の意思の最大公約数☛これからの日本人は、異質型の人々、利害と異にする人々との対話、会談、会議、交渉、共同作業に 慣れることが必要=ノン・バーバル表現+ユーモア表現の工夫必要=心のゆとり+異なった価値観を受 け容れようとする精神的姿勢表示=文化際化交渉+国際化交渉の訓練必要

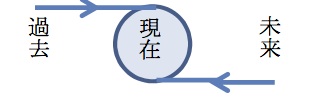

4)日本流経営における時間

・日本人の時間図式:<br>

⇒過去形と現在完了の不区別

・欧米人の時間図式: <br>

⇒過去形と現在完了の区別

⇒過去形と現在完了の区別☛これからの日本人は、各文化・各社会空間ごとの社会時間の差異を相互に知ることにより、異文化圏 間の軋轢を根底的に緩和することが必要

5)日本的経営における美

・自然 ・日本人の美意識→自然の極み+人口の極み=客体+主体の融合一体化⇒「仕上げ」の美学+「過剰品 質」⇒真面目と不真面目+仕事と遊び+実用と遊戯=聖と俗の両極価値の心的共存⇒日本は法経・工学 部重用の実学社会

6)文化と経営

・日本文化の三層構造⇒第一層:弥生期以来の稲作農耕時代以来の土俗文化+第二層:紀元 7 世紀頃大 陸から流入した仏教・儒教・道教などの文明規範や文化+第三層:明治以来の西洋的文明規範や文化⇒ どの問題にどの次元で反応するかがケース・バイ・ケースであることが問題理解の難しさ生む

5.今後の研究課題の検討

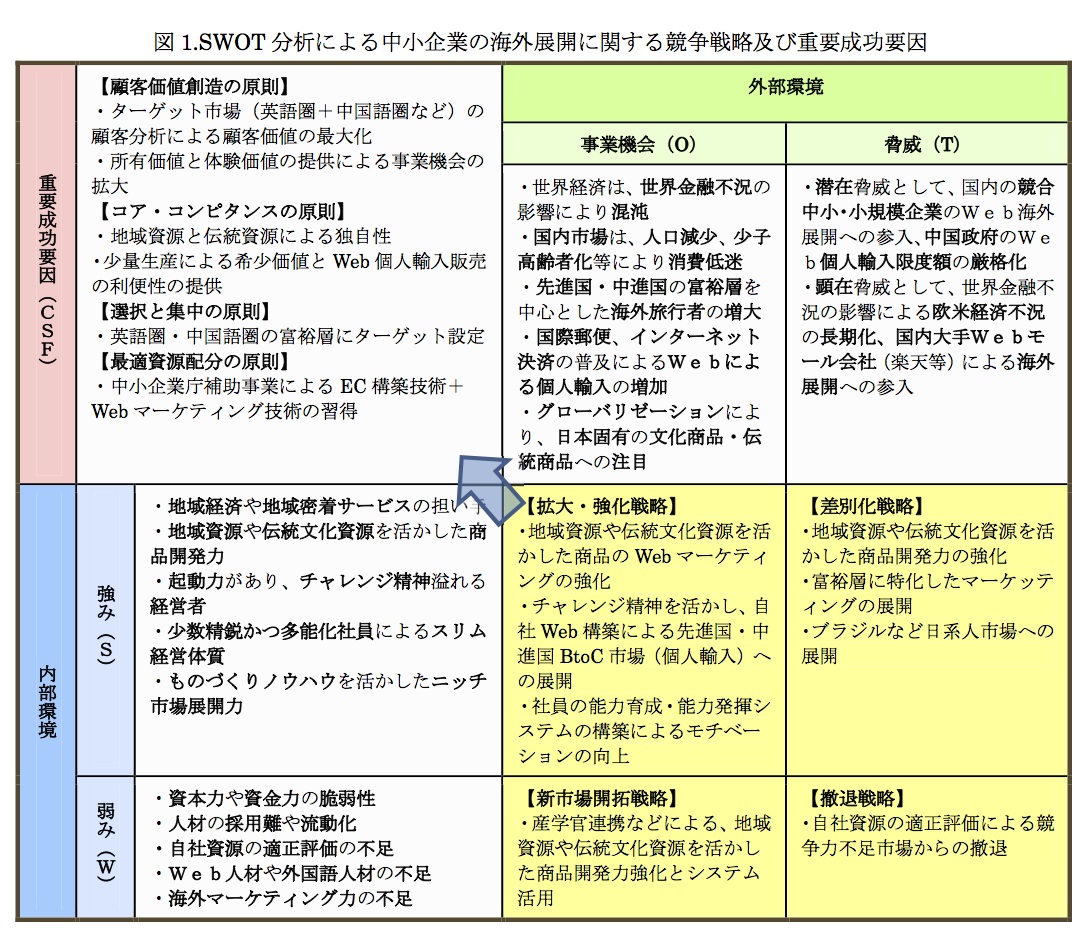

本部会の研究目的である「グローバリゼーションが進展する今日の企業経営環境において、日本企業が自らの特質を活かして世界市場で生き延び続けるために は、日本人が有史以来伝承してきた土俗的伝 統文化や渡来文化の学習により花開いた日本伝統文化の芸道や武道の価値と有用性を再認識し、日本伝 統文化の特性を活かした日本型経営が日本企業の強みとなり得る」という仮説について、ITコーディネータ共通知識体系(CBK)の SWOT 手法を用いて、競争戦略及び重要競争要因を明らかにすることによ り検証する。

1)SWOT分析による中小企業の海外展開の競争戦略及び本部会の研究対象として、グローバリゼーションが進展する今日の企業経営環境において、とりわけ 経営資源の脆弱さと海外展開経験の不足により、世界市場への展開に苦慮している中小企業を主要対象とする。

SWOT分析による中小企業の海外展開に関する競争戦略及び重要成功要因は図 1.のように例示できる。

2)今後の研究課題の絞り込み

本部会の研究目的を遂行するためには、対象国に進出している中小企業の競争戦略及び重要成功要因

を調査分析すると共に企業業績との関係性分析により仮説検証することが有効と考えられる。

仮説検証プロセスは、以下の SWOT 分析により行いたい。

(1)内部環境分析

中小企業の内部環境として、経営資源の強み(S)及び弱み(W)を明らかにする。

(2)外部環境分析

対象国の外部環境として、市場機会(O)及び脅威(T)を明らかにする。

(3)競争戦略分析

対象国の外部環境と中小企業の内部環境の SWOT 分析により、拡大・強化戦略(OS)、差別化戦略(TS)、

新市場開拓戦略(OW)、撤退戦略(TW)を明らかにする。

(4)重要成功要因分析

対象国に進出し、持続的に成長を続けている日本の中小企業の重要成功要因を事例調査等により分析し、仮説検証を行う。

図 1.SWOT 分析による中小企業の海外展開に関する競争戦略及び重要成功要因

【顧客価値創造の原則】

・ターゲット市場(英語圏+中国語圏など)の

顧客分析による顧客価値の最大化

・所有価値と体験価値の提供による事業機会の拡大

【コア・コンピタンスの原則】

・地域資源と伝統資源による独自性

・少量生産による希少価値と Web 個人輸入販売の利便性の提供

【選択と集中の原則】

・英語圏・中国語圏の富裕層にターゲット設定

【最適資源配分の原則】

・中小企業庁補助事業による EC 構築技術+ Web マーケティング技術の習得外部環境事業機会(O)脅威(T)

・世界経済は、世界金融不況の 影響により混沌

・国内市場は、人口減少、少子 高齢者化等により消費低迷

・先進国・中進国の富裕層を 中心とした海外旅行者の増大

・国際郵便、インターネット 決済の普及によるWebによ る個人輸入の増加

・グローバリゼーションにより、日本固有の文化商品・伝 統商品への注目

・潜在脅威として、国内の競合 中小・小規模企業のWeb海外 展開への参入、中国政府のWe b個人輸入限度額の厳格化

・顕在脅威として、世界金融不 況の影響による欧米経済不況 の長期化、国内大手Webモ ール会社(楽天等)による海外 展開への参入

・地域経済や地域密着サービスの担い手

・地域資源や伝統文化資源を活かした商品開発力

・起動力があり、チャレンジ精神溢れる経営者

・少数精鋭かつ多能化社員によるスリム経営体質

・ものづくりノウハウを活かしたニッチ市場展開力

【拡大・強化戦略】

・地域資源や伝統文化資源を活かした商品の Web マーケティングの強化

・チャレンジ精神を活かし、自社 Web 構築による先進国・中 進国 BtoC 市場(個人輸入)へ の展開 ・社員の能力育成・能力発揮システムの構築によるモチベーションの向上

【差別化戦略】

・地域資源や伝統文化資源を活 かした商品開発力の強化

・富裕層に特化したマーケッティングの展開

・BU

ラジルなど日系人市場への 展開

・資本力や資金力の脆弱性

・人材の採用難や流動化

・自社資源の適正評価の不足

・Web人材や外国語人材の不足

・海外マーケティング力の不足

【新市場開拓戦略】

・産学官連携などによる、地域 資源や伝統文化資源を活かした商品開発力強化とシステム 活用

【撤退戦略】

・自社資源の適正評価による競 争力不足市場からの撤退

以上

強み(S) 弱み(W) 重要成功要因(CSF) 内部環境

【参考文献】

1)文化史関連

吉田寅ら編『グラフ世界史』一橋出版、1988 年 4 月

亀井高孝ら編『世界史』吉川弘文館、2000 年 4 月

今道友信著『美について』講談社、1973 年 6 月 美術鑑賞倶楽部著『この一冊で西洋と日本の美術がわかる本』PHP 研究所、2007 年 7 月 家永三郎著『日本文化史第二版』岩波新書、2011 年 6 月

2)芸道関連

名児耶 明監修『日本書道史』芸術新聞社、2009年5月

春名 好重著『日本書道新史』淡交社、2001年6月

飯島 春敬監修『書道辞典』東京堂出版、1975年4月

小瀬 昌史著『日本の伝統芸能における型論-真・行・草-』大阪市立大学大学院修士論文、2004年3月 千宗室著『茶の心』淡交ムック、2001 年 10 月

立木智子著『岡倉天心・茶の本鑑賞』淡交社、1998 年 10 月 粟田添星著『茶の湯茶碗抄』里文出版、1985 年 10 月 三上次男著『日本の美術別巻陶器』平凡社、1968 年 11 月 池田昭著『図説日本の文化をさぐる[8]焼きものの歴史』厚徳社、1991 年 4 月 出川直樹著『やきもの鑑賞入門』新潮社、1997 年 1 月

島岡達三著『NHK 趣味入門陶芸』日本放送協会、1998 年 3 月 矢部良明著『すぐわかる名品茶碗の見かた』東京美術、2004 年 6 月 実方浩信著『日本人の特権やきものと茶の湯』星雲社、2005 年 3 月 井上靖監修『古美術読本(一)陶磁』光文社知恵の森出版、2006 年 5 月 矢部良明著『すぐわかる茶の湯の名品茶碗』東京美術、2006 年 11 月 久保田滋・瀬川健一郎著『日本花道史』光風社書店、1971 年 桑田忠親著『日本の芸道六趣』中央新書、1983 年 池坊専永著『はじめての池坊いけばな入門』日本華道社、1999 年 5 月

熊倉功夫著『放送大学叢書 茶の湯といけばなの歴史~日本の生活文化』左右社、2009年3月 井島勉編著『図説いけばな体系第 1 巻いけばなの美学』角川書店、1971 年 井島勉編著『図説いけばな体系第 2 巻いけばなの文化史I』角川書店、1970 年 井島勉編著『図説いけばな体系第 3 巻いけばなの文化史II』角川書店、1970 年 井島勉編著『図説いけばな体系第 4 巻現代のいけばな』角川書店、1971 年 北小路功光・北小路成子著『香道への招待』淡交社、2004 年 8 月 神保博行著『香道の歴史事典』柏書房、2003 年 6 月

太田清史著『香と茶の湯』淡交社、2001 年 3 月

杉本文太郎著『増補改訂香道』雄山閣出版、1983 年 8 月 淡交ムックゆうシリーズ『香りと遊ぶ』淡交社、1998 年 12 月

戸井田道三監修『能楽ハンドブック第 3 版』三省堂、2008 年 3 月 戸井田道三著『観阿弥と世阿弥』岩波書店、1994 年 11 月

堂本正樹著『世阿弥の能』新潮選書、1997 年 1 月 桑田忠親著『日本の芸道六種』中央新書、1983 年 1 月 田中健次著『図解日本音楽史』東京堂音楽出版、2008 年 8 月 吉川英史著『邦楽百科事典』音楽之友社、1984 年 『日本音楽大事典』平凡社、1989 年 3 月 『能・狂言事典』平凡社、1987 年 『日本音楽史』東京電機大学出版社、1932 年、 吉川英史著『日本音楽の歴史』創元社、1965 年 諏訪春雄著『歌舞伎の源流』吉川弘文館、2000 年 6 月 今尾哲也著『歌舞伎の歴史』岩波書店、2000 年 3 月 伊達なつめ著『歌舞伎にアクセス』淡交社、2003 年 10 月 山川静夫著『歌舞伎の楽しみ方』岩波書店、2008 年 11 月 宗方翔著『面白いほどよくわかる歌舞伎』日本文芸社、2008 年 8 月 石田一良著『歌舞伎の見方』講談社、1974

3)武道関連

菅野覚明著『武士道の逆襲』講談社現代新書、2004 年 10 童門冬二著『宮本武蔵の五輪の書』PHP 研究所、2002 年 8 月 リチャード・バーバー著『騎士道物語』原書房、1996 年 12 月 アンドレ・ホプキンス著『西洋騎士道大全』東洋書林、2005 年 11 月 堀米庸三・木村尚三郎編著『西欧精神の探求』日本放送出版協会、2001 年 7 月 デュ・フュイ・ド・クランシャン著『騎士道』白水社、1971 年 10 月 白石暁著『うまくなる弓道』ベースボール・マガジン社、2003 年 4 月 吉田レイ監修『弓の道-政則流入門-』BAB ジャパン出版局、2005 年 12 月 村川平治著『克つための弓道』ベースボール・マガジン社、1997 年 12 月 入江康平・森俊男編著『弓道指導の理論と実際』不昧堂出版、1999 年 4 月 田寺豊著『弓道と人間の本質~生命の発生・存在・存続』近代文芸社、1996 年 10 月 大谷孝吉著『日本の伝統相撲』淡交社、1965 年 12 月 時津風定次(双葉山)著『相撲求道録』ベースボール・マガジン社、1979 年 6 月 長谷川明著『相撲の誕生』新潮社、1993 年 9 月 寒川恒夫編著『相撲の宇宙論』平凡社、1993 年 11 月 新田一郎著『相撲の歴史』山川出版社、1994 年 6 月 澤田一矢編『大相撲の事典』東京堂出版、1995 年 8 月 根間弘海著『ここまで知って大相撲通』グラフ社、1998 年 4 月 武田和衛著『大相撲!』角川書店、2000 年 1 月 長谷川明著『相撲の誕生(定本)』青弓社、2002 年 4 月 和歌森太郎著『相撲今むかし』星雲社、2003 年 5 月 中島隆信著『大相撲の経済学』筑摩書房、2008 年 3 月

白鵬翔著『相撲よ!』2010 年 9 月

デビッド・ベンジャミン著『SUMO』ツットル出版、2010 年

金指 基著『相撲大辞典第三版』現代書館、2011年1月

嘉納治五郎著『Mind Over Muscle 柔道~柔よく剛を制す』講談社、2005 年 ディビット・ヨヒー著『柔道ストラテジー~小さい企業がなぜ勝つのか』NHK 出版、2004 年 8 月 藤常良明著『柔道の歴史と文化』不昧堂出版、2007 年 9 月 三船久蔵著『柔道の神髄~道と術』誠文堂新光社、1965 年 山口香ほか著『柔道』ベースボール・マガジン社、2009 年 7 月 ラドミル・コバチェビッチ著『わが柔道の技と心』 ベースボール・マガジン社、1983 年 12 月 佐々木武人ほか著『現代柔道論~国際化時代の柔道を考える』大修館書店、1993 年、6 月 デーヴィィット・マツモト著『柔道~その心と基本』本の友社、1996 年 8 月 植芝吉祥丸ら著『大日本武道体系(第 8 巻)』同朋舎出版、1982 年 8 月 植芝吉祥丸ら著『大日本武道体系(第 6 巻)』同朋舎出版、1982 年 8 月 吉丸慶雪著『合気道の科学』ベースボール・マガジン社、2002 年 2 月 植芝吉祥丸監修『合気道開祖・植芝盛平語録合気真髄』八幡書店、2002 年 9 月 木村達雄著『合気修得への道』合気ニュース、2005 年 11 月 植芝守央著『合気道図解コーチ』成美堂出版、2006 年 10 月

保江邦夫著『武道 VS.物理学』講談社+α 新書、2007 年 12 月

安藤毎夫著『合気道の解』BAB ジャパン、2010 年 5 月

4)宗教関連

鈴木大拙著『禅と日本文化』岩波新書、1940 年 9 月 秋月龍珉著『禅と日本文化』平河出版社、1987 年 5 月 田辺祥二箸『禅問答入門』NHKライブラリー、2004 年 2 月 禅文化学院編『現代訳正法眼蔵』誠信書房、2002 年 7 月

上重良著『国家神道』岩波書店、1970 年 11 月

5)美術・建築関連

岡倉天心著『日本美術史』平凡社、2001 年 1 月 美術鑑賞倶楽部編『西洋と東洋の美術がわかる本』PHP 文庫、2007 年 7 月 並木誠士著『絵画の変』中公新書、2009 年 2 月

千住博著『美術の核心』文春新書、2008 年 1 月 玉井哲雄著『図説日本建築の歴史』河出出版、2008 年 11 月 佐藤達生著『図説西洋建築の歴史』河出出版、2005 年 8 月

6)経営文化

林周二著『経営と文化』中公新書、1998 年 9 月

Back number

■第一回議事録

■第二回議事録

■第三回議事録

■第四回議事録

■第五回議事録

■第六回議事録

■第七回議事録

■第八回議事録

■第九回議事録

■第十回議事録

■第十一回議事録

■第十二回議事録

■第十三回議事録

■第十四回議事録

■第十五回議事録

■第十六回議事録

■第十七回議事録

■第十八回議事録

■第十九回議事録

■第二十回議事録

■第二十一回議事録

■第二十二回議事録

■第二十三回議事録

■第二十四回議事録

■第二十五回議事録

■第二十六回議事録

■第二十七回議事録

Copyright © TKF2012. All rights reserved.